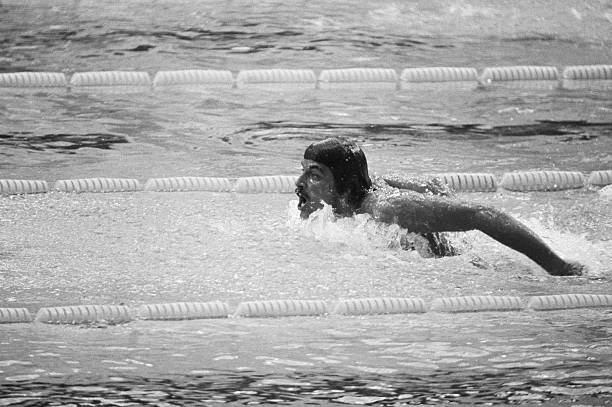

洗澡、游泳后耳朵进水是很多人都经历过的常见情况。不少人认为耳朵进水不用处理,自然会好。但这样的做法真的正确吗?专家表示,耳朵进水并非小事,处理不当可能引发健康问题。下面我们来听听专家的解答,破除常见误区。

误区一:耳朵进水不用管,会自己干

很多人认为耳朵进水后不需要特别处理,水分会自然蒸发。实际上,耳朵的构造特殊,外耳道呈S形弯曲,水分容易滞留,尤其是耳垢较多的人,水分更难排出。如果长时间不处理,潮湿环境容易滋生细菌,引发外耳道炎,出现疼痛、瘙痒甚至流脓等症状。

**专家建议**:进水后应及时将头部倾斜,轻轻拉动耳垂,帮助水分流出。也可以用吹风机低温档轻轻吹干耳朵(注意保持安全距离)。

误区二:用棉签掏耳朵能吸水

有些人习惯用棉签清理耳朵里的水,但这样做风险很大。棉签可能将水分推入耳道深处,甚至损伤耳膜。此外,过度掏耳朵还会破坏外耳道的自我保护机制,增加感染风险。

**专家建议**:避免使用棉签、手指或其他工具强行清理耳朵。可以选择专门用于吸水的耳塞或让水分自然流出。

误区三:所有人耳朵进水都能自愈

对于大多数人来说,偶尔的耳朵进水可能不会造成严重问题,但某些人群需要格外注意。例如,有中耳炎病史、鼓膜穿孔或免疫力较低的人,耳朵进水后更容易引发感染。

**专家建议**:这类人群在游泳或洗澡时最好佩戴防水耳塞,进水后应及时处理,必要时就医检查。

误区四:跳一跳水就能出来

很多人进水后会单脚跳,希望靠震动让水流出。这种方法对部分人有效,但并不是万能的,尤其是当水分进入较深时,跳动反而可能让水更难排出。

**专家建议**:可以尝试将头部倾斜,轻轻拍打对侧耳朵,或做咀嚼、打哈欠的动作,帮助耳道内的水分流出。

什么情况下需要就医?

如果耳朵进水后出现以下症状,应及时就医:

- 耳朵持续疼痛或瘙痒;

- 听力下降或有阻塞感;

- 出现流脓或异味;

- 头晕或耳鸣。

总结

耳朵进水虽然常见,但不可掉以轻心。多数情况下,通过正确的方法可以及时将水分排出,避免感染。但如果出现不适,一定要及时就医,以免延误治疗。记住,保护耳朵健康,从小事做起!